يزداد الجو العنصري في لبنان مع شعور نسبة كبيرة من اللبنانيين بأنهم «غير آمنين» بسبب وجود النازحين السوريين. إذ يرى بعضهم أن «السوري» يشكّل تهديداً لوجوده وهويته. ويُحمّل آخرون النازحين وِزر تفاقم الانهيار الاقتصادي والصحي وزيادة الجرائم. ربما يمكن تفسير القلق والغضب ورفض الواقع لدى البعض، لكن لا يوجد أي شيء في الدين ولا في الأخلاق ولا في القانون يمكن أن يبرر التمييز العنصري والسلوك العدائي والحقد الذين يتعرض لهم السوريون.

ولأن العنصرية تفكّك المجتمع وتزيد الصراعات الداخلية، ولأن من الضروري رفع الوعي وعدم الأخذ بالتفرقة، وانطلاقاً من واجبنا في «القوس» بالدعوة إلى التوحّد في المجتمعات متناسين الانتماءات الطائفية والعرقية والجغرافية، يستعرض هذا المقال واقع الشحن العنصري تجاه النازحين السوريين ويقاربه من جهة علمية نفسية واجتماعية

أمَّنت الأمم المتحدة ومعها الدول الأوروبية بيئة حاضنة للنازحين السوريين في لبنان لمنع عودتهم إلى سوريا من جهة، ومنع الهجرة إلى أوروبا من جهة أخرى. فهؤلاء السوريون المحظيون بتأييد ودعم أوروبي، على حساب سوريين آخرين، ليسوا سوى ورقة جديدة لتنمية الأحقاد المذهبية والعرقية وضرب وحدة المجتمعات وتقسيمها إلى مجموعات صغيرة متقاتلة، في سعي حثيث لتفكيك المجتمعات وتدميرها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من خلال تعزيز العنصرية والطائفية والطبقية والكره بين الناس. فتلك الأيادي الخارجية مُصمّمة وُمنظمة إعلامياً وتربوياً وثقافياً واقتصادياً لتعزيز الصورة النمطية للعنصرية بهدف حرف النظر عن القضية المركزية. إن التجييش الطائفي والعنصري ضد السوريين يؤدي إلى فوضى كبيرة، لا سيّما وأن أي شرخ بين الشعبَين اللبناني والسوري هو خدمة تُقدّم على طبق من فضة للعدو الإسرائيلي.

في حين أن الغرض من هذا المقال ليس المجادلة بأن هناك خطراً كبيراً ينتج عن العنصرية والحقد والكره تجاه السوريين، بل فهم النتائج المحتملة الخطيرة لمنع الفظائع الجماعيّة. لذلك، من الضروري لفت الانتباه إلى أن عدم قبول الاختلاف (راجع «القوس»، عدد 27 آب 2022، «مشكلة عدم تقبّل الآخر») واستمرار العنصرية المنهجية المعادية للسوريين، يُعدّان ظلماً وتجنياً خطيرين على حقوق الإنسان ترتفع معهما نسب العنف القائم على العرق والدين والجنسية. بالتالي، إن «محاسبة» الأشخاص على أساس أنهم «سوريون» سلوك عنصري يرفع نسبة الفوضى ويصعّب إيجاد حلول للأزمات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، إن تلازم التمييز العنصري الطائفي والطبقي والعرقي في لبنان، قد يؤدي أحياناً إلى اعتداءات جماعيّة والتحريض ضد مجموعات كاملة من البشر.

ففي ظل وجود نمط كبير ومستمر من التمييز والكراهية العنصرية تجاه السوريين، ومع رفع شعارات التعصّب العنصري من قِبل أشخاص أو جماعات، ولا سيّما من قِبل بعض المسؤولين المنتخبين أو غيرهم من مسؤولي الدولة، تتطوّر «الدعاية العنصرية» التي قد تحفّز الاعتداءات الجماعيّة بحقّ مجموعات كبيرة من الأشخاص. كما تعزّز إدخال أيديولوجية عنصرية قائمة على الاختلاف الطبقي، مع تصوير السوريين على أنهم ينتمون إلى فئة متدنية اجتماعياً وثقافياً.

ومن خلال تلك الدعاية العنصرية، تُخلق أوهام «التهديد الوجودي» بسبب النزوح السوري إلى لبنان. وهذا ما شرحه البروفيسور في علم النفس الاجتماعي والسياسي شارل حرب لـ«القوس». فوفقاً لحرب، يمكن أن تقدّم نظرية «التهديد المتكامل» (Integrated Threat Theory) شرحاً للتحيّز والمواقف السلبية تجاه النازحين السوريين، ويمكن تفسيرها بـ«التهديدات المتصوّرة»، وهي أنواع التهديدات التي تنجم عن التصوّرات التي يتبناها أفراد المجموعة بأن المجموعة الخارجية (أي السوريين) تشكل خطرًا على وجودهم أو سلامتهم أو نمط حياتهم.

ويتضمّن ذلك مخاوف تتعلق بالممتلكات والحقوق والأعراض والقِيم المختلفة، وهذا الشعور بالتهديد قد يؤدي إلى «شد عصب وتحيّز» ضد النازحين. وقد يتضمّن ردود فعل عاطفية سلبية، ومواقف هجومية، وسلوكيات لفظية وغير لفظية سلبية أيضاً، وسلوكاً عدائياً صريحاً. وبحسب البروفيسور في علم الاجتماع طلال عتريسي «يشكّل النازحون السوريون اليوم طاقة بشرية سكانية كبيرة شعر معها اللبنانيون بتهديد له علاقة بالتغيير الديمغرافي بين الطوائف، وبالتالي خلق رغبة وحاجة ملحّة لوقف هذا التهديد عبر إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم». ذلك بالإضافة إلى بروباغندا دمج السوريين في المجتمع اللبناني التي تثير الخوف وتزيد التعصّب.

كما تُستغلّ الدعايات العنصرية لتحميل السوريين مسؤولية «الحرمان» الذي يعيشيه العديد من اللبنانيين. وفي هذا الصدد يقول حرب إن نظرية «الحرمان النسبي» (Relative deprivation theory)، وعلاقتها بالتحيّز ضد السوريين، تُلاقي عدة أمثلة على أرض الواقع. فمقارنة اللبناني بين حاله وحال السوري تولّد شعوراً بعدم الرضا، ويمكن أن تؤدي إلى التحيّز فتزداد العصبيّات وتنتشر وتُضخّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشأ بذلك جماعات معزولة قد تقوم بردود فعل عدائية. ومن هنا، يشدّد حرب على الالتفات إلى خطر الانزلاق نحو التعصّب والانعزال داخل المجتمعات والمجموعات الفئوية الضيّقة.

ويضيف: «في ظل غياب الدولة القادرة على تأمين الحد الأدنى من مقوّمات الحياة للسكّان، يجد الفرد نفسه تحت ضغط هائل فيضطر إلى التماهي مع مجموعة معيّنة تؤمّن له الحماية والأمان والخدمات الأساسية (من طبابة وتعليم..)، وغالباً ما تكون هذه المجموعات حزبية أو طائفية». ويشير إلى أنه «كلما اشتدت الأمور صعوبة، اشتد معها العصب الطائفي أو الحزبي أو المذهبي». وهذا ما يشرحه بإسهاب عتريسي، فيقول: «عندما تُميّز القوانين في بلد مثل لبنان بين الطوائف، فهذا بالتأكيد يؤسّس لنزعة عنصرية تجاه الآخر، ولكراهية الطائفة الأخرى لأنها تحتكر المواقع الفلانية مثلاً، هذا على المستوى الطائفي بين اللبنانيين. أمّا اليوم، فبتنا نشهد حالة متشابكة من العنصرية المستندة إلى مشاعر طائفية من جهة، وإلى التعصّب تجاه السوريين من جهة أخرى».

التحريض والتجييش ضد السوريين

«ما بقا تعطوهن مصاري اعطوهن حبوب منع الحمل»، منشور انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تعليقاً على دعوة منسّق مخيّمات النازحين في منطقة عرسال إلى زيادة التقديمات إلى النازحين بعد زيادة معدّل الولادات بشكل كبير. «بأي حق السوري بيتعلم وإبني قاعد بالبيت؟» تقول هدى، بعدما أقفلت الثانوية الرسمية بابها أمام الطلاب اللبنانيين واستقبلت الطلاب السوريين «بعد الظهر». «كبرانة الخسّة براسو للسوري، صار بيعاملنا بفوقية، انقلب حال الدنيا» تُعلّق سلام على طريقة تعامل إحدى السيدات السوريات معها في مركز للرعاية الصحية التابع لإحدى الجمعيات. ويقول سامي «أنا موظف دولة من 20 سنة، معاشي ما بيقدّيني بنزين، والناطور السوري اشترى سيارة».

لا شك أن في كل ما ذُكر نسبة عالية من الحقد الموجّه ضد النازحين السوريين، إذ باتوا يشكلون عبئاً على الاقتصاد اللبناني، لا سيّما مع تفاقم الأزمة المالية وواقع أن لبنان دولة غير منتجة. فازداد الضغط على القطاعات الصحية والكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي. وقد ولّد الدعم المستمر من الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى حالة من «الاستقرار النفسي» لدى النازح السوري، فأصبح الزواج وتعدّد الزوجات وارتفاع الولادات أمراً طبيعياً. أغضب هذا الواقع العديد من اللبنانيين، فباتوا يرون «السوري» مُحتضناً من الأمم المتحدة، أما اللبناني فهو «عالهامش». علماً أن كل ذلك لا يُفترض أخلاقياً أن يُبرّر الحقد والسلوك العدائي تجاه أي شخص بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه.

وفي هذا السياق يقول حرب «صحيح أن النزوح السوري يزيد الضغط على المرافق العامة والبنى التحتية»، لكنه يشدّد على «أهمية التصويب على سبب المشكلة. فالنازح السوري ليس السبب، وإنما الدولة غير القادرة على القيام بأدنى واجباتها وغياب ثقة المواطنين بها. أضف إلى أن «الحل يكون بإعادة الثقة بالدولة وترميم صورتها، التي من المفترض أن تشكّل حماية للأفراد، فلا يضطرون للانغلاق والانعزال في مجموعات والتحيّز ضد مجموعات أخرى». ويضيف أن «الموضوع مش سوري ولا فلسطيني ولا فقير من منطقة ثانية، إنما يتم استخدامهم لشد العصب».

لا تبرير للعنصرية

«لا يمكن تبرير العنصرية، وهي منبوذة في الأديان والمجتمعات والعلوم»، تقول الاختصاصية في علم النفس العيادي، زهرة الغول، وتُضيف: «إلا أننا كأطباء نفسانيين يمكننا تفهّم الأسباب التي قد تجعل شخصاً ما عنصرياً، لا سيّما إذا تعرّض للظلم. إلا أن هذا الأمر لا يُبرر ممارسة القوة أو نبذ الآخرين». في هذا السياق، يشرح عتريسي بعض العوامل التي يمكن أن تثير القلق والخوف عند بعض اللبنانيين والتي قد تسبب مثل هذا الشعور والسلوك تجاه النازح السوري، كارتفاع عدد الولادات والمساعدات التي يحصل عليها والتي قد توازي أحياناً راتب الموظف أو المدرّس اللبناني. وممّا يعزّز هذا الشعورهو الأفق المقفل لعودة النازحين إلى بلدهم، والإصرار الغربي على عدم عودتهم. وهذا يزيد الحنق والغضب تجاه السوريين وليس تجاه الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تصرّ على بقائهم في لبنان.

لكل فعل، ردّ فعل

إن للتعصّب والحقد والوقائع التي تحدث بدافع الكراهية للسوريين، تأثيراً مدمّراً على المجتمع ككل. تبدأ بعض جرائم الكراهية كحوادث بسيطة ويمكن أن تتصاعد إلى جرائم أكثر خطورة ومتكررة، لا سيّما وأن جرائم الكراهية ليست مجرد هجوم على فرد ولكنها هجوم على مجتمع (أو مجموعة). وبالتالي، عندما يعاني الضحايا من سلسلة لهذه الحوادث، يمكن أن يؤدي التأثير التراكمي إلى توليد ردود أفعال عنيفة، وإلى انكفائهم وانعزالهم داخل المخيّمات والأحياء الشعبية، ممّا قد يولّد حالة من التحيّز «مقابِلة» ضد اللبنانيين.

فعلى سبيل المثال، مع ازدياد أعداد اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية التابعة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تزداد مخاوف السوريين من توقيف أو تقليص الدعم الصحي الذين يحصلون عليه، بخاصة الذين يجدون أن زيادة عدد المستفيدين اللبنانيين يمكن أن يؤثر على وصولهم إلى خدماتهم ودعمهم. خلق هذا الأمر نوعاً من التوترات والتحيّزات بين المجموعتين. وفي هذا الإطار، يقول حرب إن نظرية «الهوية الاجتماعية» هي النظرية الأساسية لقراءة وفهم العلاقات بين المجموعات، إذ تُوفر إطاراً لشرح السلوك والتواصل بين المجموعات ورغبتهم في رؤية مجموعاتهم الاجتماعية المحدّدة في ضوء إيجابي. كما يمكن أن تؤدي هذه الرغبة إلى التحيّز والصراع بين الجماعات لإنشاء تمييز لمجموعتهم الخاصة مقابل المجموعات الأخرى.

كما ظهرت هذه الحالة في مرحلة دعم المواد الغذائية مثلاً. إذ أُنشئت مجموعات على الواتساب لإخبار بعضهم عن وجود مواد غذائية مدعومة فيتسابقون ويتجمّعون أمام المحال التجارية، وشاعت مقولة إن «السوري» يأخذ حقّ اللبناني. الأمر نفسه انطبق على قرض القمح، إذ عُدّ القرض حينها من أموال اللبنانيين، لكنه ذهب إلى السوريين، وهذا ما عزّز طوابير السوريين أمام الأفران لشراء الخبز بكميات هائلة، إما تخوّفاً من انقطاع الخبز أو للمتاجرة في السوق السوداء. كما أدى انعزال السوريين إلى تشكيل حالة من الأمن الذاتي في المخيّمات والأحياء المكتظة، ممّا سمح، في بعض الأحيان، بوجود مجموعات إرهابية محميّة. ووفقاً لتقرير صادر عن أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية (لا يُستغرب أن يكون هناك بعض المبالغة) ارتفع مؤشّر جرائم المخدرات المرتكبة من قِبل سوريين عام 2022 بنسبة 26% مقارنة مع عام 2020، في حين أن كل جرائم الخطف المرتكبة عام 2022، وعددها 39، ارتكبها سوريون.

ذلك مع الأخذ بالاعتبار أن للصور النمطية تأثيراً كبيراً على تصورات مستويات الجريمة والمرتكبين، وغالباً ما يجري تعميم ارتباط السوريين «الغرباء» بالجرائم (راجع «القوس»، عدد 17 أيلول 2022، "«حرامية» بالضيعة والمتهم «غريب»"). وفيما يتعلّق باتّهام السوري بأي جريمة تقع، يقول حرب إن «المجموعات المنغلقة تحمي بعضها بعضاً حتى لو كان المرتكب واحداً منهم، لا سيّما إذا غاب الدليل الواضح، فمن الأسهل اتّهام شخص واحد "بَلا ظهر"، من اتّهام أشخاص ينتمون إلى المجموعة من أجل الحفاظ على أمنها وأمانها».

التمييز يستهدف الفقراء

يقول عتريسي إن «العنصرية التي نشهدها اليوم تجاه النازحين السوريين هي في الواقع نابعة من احتقار قديم للسوري الذي كان يعمل في لبنان. وهؤلاء بالأصل كانوا من مستويات اجتماعية متدنيّة ويعملون تحت سلطة المتموّل أو المتعهّد اللبناني بخاصة في مجال البناء». ويضيف: «الاحتقار نابع من تصورات فوقية تجاه السوري، بل أكثر من ذلك، إذ يُختصر السوريون بالعمال السوريين. هذه هي النظرة القديمة».

وهذا ما أكدته الغول أيضاً، إذ تحدثت عن ظواهر الفوقية والسلطة والاستقواء، التي اعتاد اللبناني أن يمارسها على السوريين قديماً والتي ازدادت الآن بسبب الحرب التي جعلت من السوري مُستضعفاً. وتشرح الاختصاصية النفسية جولنار عباس رأيها المختلف، قائلة إن «الطبقية الممارسة تعود إلى العدد الكبير من السوريين ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، الذين يعيشون في مخيّمات مكتظة وفي أحياء شعبية على عكس السوريين الأثرياء ورجال الأعمال الذين يعيشون في أماكن فخمة، حيث لا يكون هناك الكثير من الاحتكاك معهم». وتضيف: «أرى أن الموضوع عنصري أكثر ممّا هو طبقي».

لرفع الوعي المجتمعي

تشرح الغول أن «علم الأعصاب الحديث يناقش وجود تحيّزات عنصرية في مناطق معيّنة من الدماغ، ويتحدث عن دور القشرة الدماغية في تنظيم الدوافع التلقائية للأفراد». وفي هذا الإطار تقول عباس: «من ناحية علمية، توجد في الدماغ ميول طبيعية للتعاطف مع الأشخاص الذين نتشارك معهم العرق أو الدين نفسه، أكثر من الأشخاص الباقين. ففي تجربة علمية على أشخاص من عرقَين مختلفَين في جامعة بكين في الصين، عُرضت فيها صور لأشخاص يشعرون بالألم، وبعد المسح الدماغي لتحديد كيفية تفاعل أدمغة عيّنة البحث، أي المشاهدين، وجد الباحثون أن الجزء المسؤول عن العواطف والمشاعر من الدماغ كان يتفاعل مع الأشخاص ذوي العرق نفسه الذين يشعرون بألم، أكثر من الأشخاص ذوي العرق الآخر».

وتضيف عباس: «صحيح أن هناك ميولاً عاطفية للتعاطف في الدماغ، لكنه لا يتحول إلى سلوك. وفي اللحظة التي يتحول فيها التعاطف إلى سلوك تبدأ العنصرية. فالانحياز الضمني الموجود لدى الأفراد طبيعي، لكنه لا يُبرر العنصرية، لأنها لعبة ثقافة مجتمعية. صحيح أن الدماغ مسؤول عن العواطف، لكن الثقافة والبيئة تحددان السلوكيات». وفي هذا الصدد تؤكد الغول أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على التحيّز عند الأفراد كالعائلة، والمحيط، والاضطرابات النفسية، والتاريخ النفسي (التجارب) والمشاكل في الشخصية. فالثقافة المجتمعية وتعاطي الأفراد قد ينمّيان انحيازاً ضمنياً للعنصرية، وأحيانا قد نستخدم تعبيرات عنصرية غير مقصودة. من هنا، تبرز أهمية التوعية لانتقاء المفردات والمصطلحات الصحيحة.

العنصرية والطائفية أداتان للتخريب

«خلقوا الهمّ بينك وبين السوري» في ظل سعيهم لتحقيق مطامعهم بإعلان يهودية «دولة إسرائيل» وتهجير فلسطينيي الضفة وسكّان الجولان. لعبة «فرّق تسد» ليست جديدة، فقد سبق واستغل العدو الإسرائيلي الحرب الأهلية لاجتياح لبنان، كذلك حدث في الحرب على سوريا بتنمية أحقاد دينية و«شد عصب» عرقي، ولا يختلف الأمر عمّا حدث في العراق. لذلك، لا بدّ من الوعي لخطر التقسيم والتفكيك أكثر، من أجل التكاتف والتحالف لتوحيد الانتماء وتحديد الماهيّة «من نحنُ»، لمواجهة العدو الوجودي «إسرائيل».

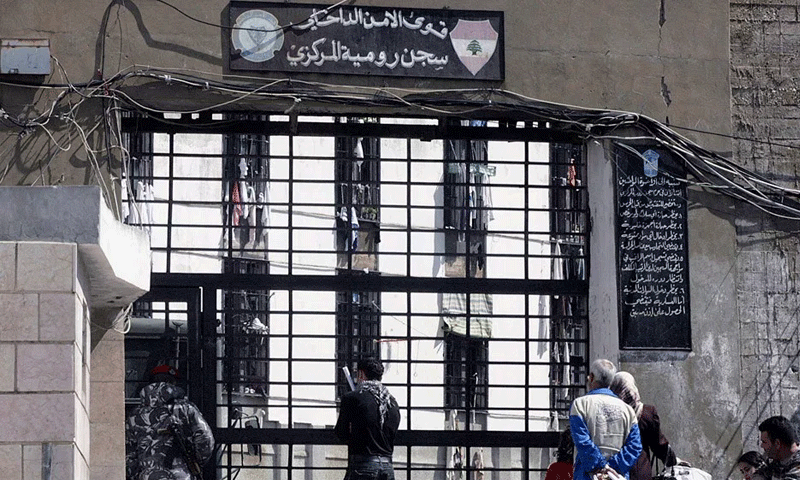

تمييز في السجون؟

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية تزداد الأوضاع صعوبة على المحتجزين في السجون والنظارات. ومع عدم قدرة الدولة على تأمين الحاجات الأساسية للمحتجزين من غذاء وماء وأدوات تنظيف وغيرها، يواجه المحتجزون من الجنسية اللبنانية صعوبات مضاعفة مقارنة مع المحتجزين من جنسيات أخرى. فالعديد من برامج الأمم المتحدة في السجون، تعنى بالمحتجزين من الجنسية السورية حصراً عبر البرامج المموّلة من المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، فتعمل الجمعيات المحلية على تخصيص نسبة قليلة لمستفيدين من الجنسية اللبنانية (ما لا يزيد عن 10%) على «مسؤوليتها».

وبما أن المادتين الأولى والثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنصّان على أن «يعامل كل السجناء بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصّلة كبشر..»، و«لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين..». فهل يكون الحل بالمساوة بين جميع المحتجزين؟

جنان الخطيب

جنان الخطيب